目次

はじめに

「父が亡くなったのに、母が認知症で相続手続きが進まない」

近年、こうした相談が急増しています。かつては親から子へスムーズに行われていた相続も、いまや“相続人自身が高齢者”という新たな時代に突入しました。平均寿命の延びに伴い、配偶者だけでなく、相続手続きを担うはずの子世代が70代・80代となり、その中には認知症を患う方も少なくありません。

では、相続人の一人が認知症だった場合、遺産分割や不動産名義変更などの手続きは、どうすれば良いのでしょうか?実はこの場合、通常の方法では相続が進まず、特別な手続きや制度の利用が必要になるのです。

本記事では、司法書士として多数の相続・認知症対策をサポートしてきた実務経験をもとに、

-

認知症の相続人がいることで発生する具体的な問題点

-

相続開始後に取れる対応策

-

そして何より重要な「生前対策」

について、わかりやすく解説していきます。「うちはまだ大丈夫」と思っている方にこそ、ぜひ知っておいてほしい内容です。

図表・事例も交えながら丁寧に解説しますので、ご家族に認知症リスクがある方はもちろん、将来に備えたい方もぜひ最後までご覧ください。

1. 認知症の相続人がいると遺産分割協議ができない理由

相続が発生すると、通常は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの遺産を承継するか全員の合意で決めます。しかし、相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合、この話し合い自体が成立しなくなる可能性があります。

1-1. 法律上、意思能力のない人は有効な合意ができない

遺産分割協議というのは、相続人同士が財産の分け方について話し合い、全員が合意することで初めて成立する「法律行為」です。これは、契約と同じように、協議に参加する全ての人に「意思能力」があることが前提となります。

ここでいう意思能力とは、自分が何をしようとしているのか、その結果にどのような影響があるのかを理解し、判断できる力のことです。たとえば、「自分がこの書類に署名することで、相続財産の一部を受け取る(あるいは他の人に渡す)」という意味をきちんと理解している状態が求められます。

しかし、認知症が進行し、判断能力が低下している相続人がいる場合、その方は法律上、有効な意思表示ができないとみなされることがあります。そうなると、その人がどれだけ協議の場に同席していても、その合意自体が無効と判断されてしまう可能性があるのです。

民法でも、「意思能力を欠く状態でなされた法律行為は無効」と定められており、一人でも意思能力を欠く相続人がいる場合には、全員の有効な合意とは認められず、遺産分割協議が成立しないということになります。

つまり、たった一人の認知症の相続人がいるだけで、相続全体の手続きが進まなくなるという、重大な影響を及ぼすことがあるのです。

1-2. 勝手に署名の代行や相続放棄させることもできない

「認知症の母に代わって、子どもである自分が母の名前を書いて遺産分割協議書を作れば、手続きが進むのでは?」

そうお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは絶対にしてはいけない行為です。

たとえ親族であっても、本人の了承なく署名を代筆することは法律上認められていません。

ましてや、認知症などで意思表示ができない方の署名を勝手に書いてしまうと、その協議書自体が無効になるだけでなく、場合によっては私文書偽造などの犯罪行為に問われる可能性もあるのです。

また、「それなら、いっそのこと認知症の相続人に相続放棄をさせればいい」と考える方もいますが、これも注意が必要です。

相続放棄の手続きには、本人の意思能力があることが前提となっており、認知症が進行している場合は、自ら相続放棄をすることができません。仮に家族が代わりに家庭裁判所へ申立てをしても、本人の判断能力が確認できなければ、相続放棄は認められず、手続き自体が無効とされてしまいます。

つまり、認知症の方が相続人となった場合は、本人を無理に関与させたり、代筆や放棄をさせるといった「力技」では解決できないということです。適切な法的手続きをとる必要があるため、早めの専門家相談がとても重要です。

認知症と診断されていても、その程度が軽く、本人に十分な判断能力がある場合には、例外的に遺産分割協議が可能となるケースもあります。たとえば、医師から「軽度の認知症」と診断されていたとしても、ご本人が相続の内容を理解し、納得のうえで協議書に署名・押印できる状態であれば、その合意は有効と認められることがあります。

実際の判断は、司法書士や金融機関などの実務担当者が、面談や意思確認を通じて行うことが一般的です。本人の理解力や受け答えの様子を確認したうえで、協議書への署名が妥当かどうかを慎重に見極めます。ただし、判断能力の有無は非常に微妙なラインであり、客観的な証拠として医師の診断書(意思能力を有する旨の意見)があると、より安心して手続きを進めることができます。

なお、判断に迷うようなケースでは、無理に遺産分割協議を進めるのではなく、成年後見制度などの法的手続きを検討することが安全です。無効な協議となってしまえば、後々トラブルの原因にもなりかねません。専門家と連携しながら、慎重に対応していくことが大切です。

1-3. 協議ができないと遺産が「凍結」状態に陥る

認知症の相続人がいる状態で遺産分割協議が行えないままでは、預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続に関わる一連の手続きを進めることができなくなってしまいます。その結果、故人の遺産は“凍結”された状態となり、事実上、誰もその財産を使えないという困った状況に陥ることになります。

たとえば、お父様が亡くなり、相続人のひとりであるお母様が認知症を患っている場合。相続人全員の合意が整わなければ、銀行は預貯金の払い戻しに応じてくれません。

また、相続財産に含まれる不動産についても、名義変更や売却を行うには、相続人全員の署名・押印が必要です。相続登記(不動産の名義変更)を行うためには、遺産分割協議によって不動産の承継先が決まっている必要があります。しかし、お母様が認知症のために意思表示ができない状態であれば、たとえ空き家になっていたとしても、その不動産を自由に売却したり貸し出したりすることはできないのです。

このように、遺産分割協議が進められないと、残されたご家族は故人の財産を使うことも、管理することもできず、さまざまな面で不自由を強いられることになります。

では、認知症の相続人がいる場合、遺産分割を進める方法はまったく無いのでしょうか?――実は一つだけ、現実的な解決手段があります。

それが、「成年後見制度」を利用する方法です。この制度を使うことで、判断能力のない相続人に代わって法的に協議に参加できる人を立てることが可能となります。続いては、この成年後見制度について詳しく見ていきましょう。

2. 遺産分割を行うには成年後見制度の利用しなければならない

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を、法律的に支援・保護するための制度です。この制度は、本人の財産管理や契約手続きなどを代わりに行う「後見人」を、家庭裁判所が選任することで成り立っています。

相続の場面において、相続人の一人が認知症などで判断能力を失っている場合には、この制度が大きな役割を果たします。具体的には、その認知症の相続人に代わって、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」が遺産分割協議に参加し、代理人として話し合いに加わることができるのです。

これにより、本人自身が協議に参加できない状態でも、法的に有効なかたちで遺産分割協議を進めることが可能になります。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を不利益から守りながら、家族や関係者が適切に財産管理や相続手続きを行えるよう設計された重要な仕組みです。次の項目では、具体的な利用の流れや注意点について詳しく見ていきましょう。

2-1. 成年後見制度の利用方法と基本的な流れ

成年後見制度を利用するには、まず認知症の相続人の家族が家庭裁判所に対して「後見開始の申立て」を行う必要があります。この申立てに基づき、家庭裁判所がその人の状態や家族関係、財産内容などを総合的に判断し、認知症の相続人にとって適切な「成年後見人」を選任します。

選ばれた後見人は、本人(認知症の相続人)に代わって法律行為を行う「法定代理人」としての役割を持つことになります。これにより、本人が自分で判断できない状況であっても、後見人が代理で遺産分割協議に参加し、他の相続人と話し合いを行うことで、相続手続きを進めることができるようになります。

ただし、この制度を利用するためには、準備と手続きが必要です。

申立て時には、家庭裁判所に対して提出する申立書のほか、医師による診断書、本人や親族の戸籍謄本、財産目録など、多くの書類を揃えなければなりません。

また、申し立てから実際に後見人が就任するまでには、早くても1〜2か月、状況によっては3か月以上かかることもあります。その間は相続手続きが進められないため、急ぎの対応が必要なケースでは注意が必要です。

後見人が正式に選任されると、「後見等登記事項証明書」という証明書が発行されます。これを用いて、銀行での預金解約や、不動産の名義変更などの手続きを進めることが可能となります。

このように、成年後見制度は有効な手段ではありますが、制度を利用するための時間的・手続的負担が大きい点にも十分留意が必要です。

【成年後見制度が開始するまでの流れ】

成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。ひとつは、本人が元気なうちに「将来、判断能力が低下したときのために、あらかじめ信頼できる人を後見人として契約で決めておく」という形の「任意後見制度」。もうひとつは、すでに判断能力が低下してしまった方に対して、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」です。

任意後見制度は、自分の判断で後見人を選べるというメリットがありますが、これはあくまで認知症などを発症する前に利用しておく必要があります。一方で、すでに認知症が進行し、本人の意思で契約を結ぶことが難しくなっている場合には、任意後見制度を使うことはできません。

したがって、相続人がすでに認知症を発症している場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、法定後見制度を利用して後見人を選任してもらうのが基本的な対応となります。

このように、後見制度にはタイミングによって使える制度が異なるため、「いつから準備するか」が非常に重要になります。元気なうちに将来を見据えて遺言書や家族信託の準備しておくことが、後の相続手続きをスムーズに進める大きな鍵となります。

2-2. 「後見人=専門家」は大きな誤解

成年後見制度を利用する際、誰が後見人になるかは最終的に家庭裁判所が決定します。

申立て時には「この人を後見人に希望します」という候補者を申立書に記載することができますが、実際に選任されるかどうかは、本人の利益を最優先に、財産内容や家族関係、候補者の適格性などを裁判所が総合的に判断して決めます。

このような制度の仕組みから、「成年後見人はほとんどの場合、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる」「家族はなかなか後見人になれない」といった声が一部で見られます。たしかに、統計だけを見るとそのように感じるかもしれません。

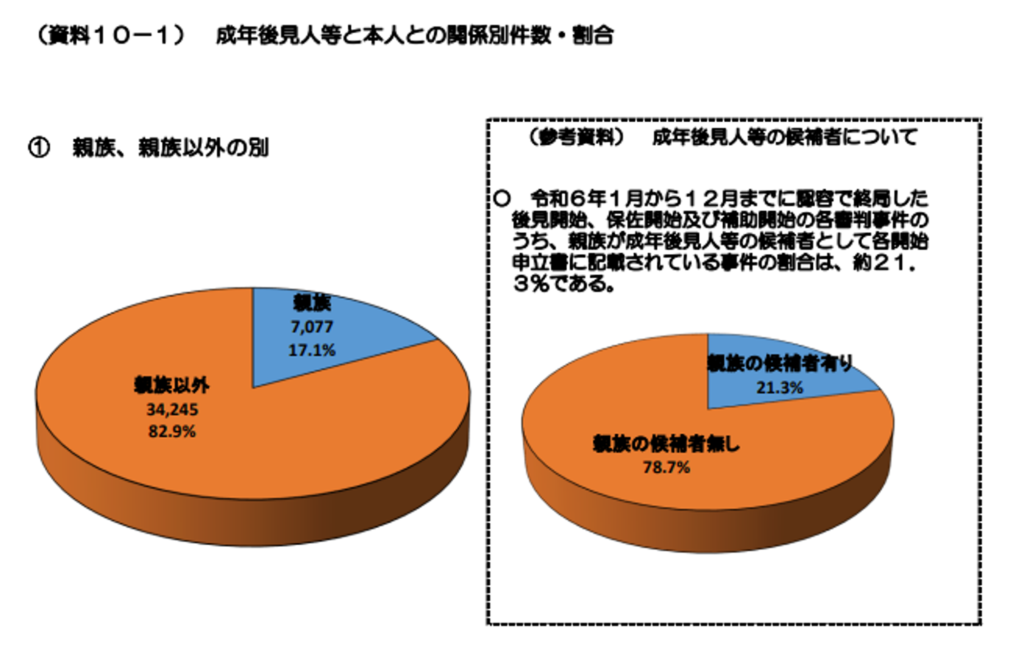

たとえば、令和6年に開始された成年後見の申立てに関する統計(下記参照)によると、選任された後見人のうち親族以外が82.9%、親族が17.1%というデータがあります。この数字だけを見ると、「やはりほとんどのケースで専門職が後見人になっている」と思われるかもしれません。しかし、これはあくまで**「申立書に親族を候補者として記載していないケースが大多数である」という事実を踏まえて見る必要があります。

【成年後見人には誰が選任されているのか?】(成年後見関係事件の概況-令和6年1月~12月最高裁判所事務総局家庭局)より抜粋

同じ資料では、成年後見の申立ての際に、申立書に「親族を後見人候補者として記載した割合」はわずか21.3%にすぎず、残りの78.7%は候補者欄が空欄のまま提出されているのです。つまり、大半のケースで、申立書において家族を候補所として記載していないために、結果として専門職が選ばれているというのが実態なのです。そもそも申立書に候補者を記載していない理由として、成年後見制度の利用者には「おひとりさま」が多いという背景があります。近年、家族や親族がいない、または疎遠になっている高齢者が増えており、そうした方々が成年後見制度を利用するケースでは、候補者として挙げられる親族がいない、という事情も統計に影響を与えています。

このように「専門職が多く選ばれている」という統計は、申立て時に候補者が書かれていないことの裏返しであり、「候補者を記載すれば必ず専門家になる」という意味では決してありません。

むしろ、親族を候補者として記載した場合の実務的な傾向としては、約8割でその親族が後見人に選任されているというデータもあります。家庭裁判所は、本人にとって問題がなく適格と判断されれば、親族の希望を尊重する運用を行っているのです。

このように考えると、「家族が後見人になれない」というには大きな誤解です。ご家族を後見人にしたいと考えているのであれば、候補者欄にきちんとその希望を記載することが何より重要です。

一方で、たとえ親族を候補に挙げていたとしても、以下のような事情がある場合には、家庭裁判所が中立的な立場の専門職を選任するケースもあります。

| 専門職が選ばれやすい場面 | 具体的な状況 |

|---|---|

| 財産の管理が複雑な場合 | 不動産が複数ある、有価証券・事業経営などが含まれる |

| 親族間に対立がある場合 | 相続をめぐって争いがある、関係が疎遠な親族が複数いる |

| 候補者に管理能力の懸念 | 高齢である、遠方に住んでいる、判断能力に不安がある など |

このような事情がある場合には、本人の利益を守るために、法律の専門家である司法書士や弁護士が後見人に選ばれることがあります。

それでも、家庭裁判所は「無条件に専門職を選ぶ」のではなく、本人の状況に応じて柔軟に判断しているという点を理解しておくことが大切です。

2-3. 相続人が成年後見人になると「特別代理人」が必要となる

仮に親族が成年後見人に選ばれたとしても、相続の場面では注意が必要です。

というのも、その親族自身が相続人の一人である場合、「本人の代理人」として遺産分割協議に参加することができないからです。これは「利益相反(利害の衝突)」に該当し、法律上、他の相続人との間で公平な協議ができなくなるおそれがあるためです。

利益相反とは、ある人が“自分の立場”と“代理している相手の立場”の両方に関わっていて、それぞれの利益がぶつかってしまうような状況のことです。たとえば、認知症の母の後見人に長男が就任しているとします。長男は「母の利益のために動く」ことが法律上の役割ですが、同時に自分自身も「母の財産を相続する立場」にあります。つまり、母に多く遺産を残すべきか、自分の取り分を増やすべきか、どちらの立場を優先して動いているのかが曖昧になってしまうのです。

このような状況では、どんなに誠実に対応していたとしても、他の相続人から「不公平ではないか」と疑われてしまう可能性があり、トラブルの原因になりかねません。そのため、「中立の立場にある第三者(特別代理人)」が本人の代理人として話し合いに参加することが求められるのです。

こうした場面では、家庭裁判所に申し立てを行い、本人の代わりに遺産分割協議に参加するための「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人は、一時的に本人(たとえば認知症のお母様)を代理し、他の相続人と協議を行うために家庭裁判所から選ばれる存在です。なお、特別代理人には必ずしも司法書士や弁護士といった専門家でなければならないという決まりはありません。第三者や親族でも選任される可能性はありますが、実際の運用では中立性や専門性が求められるため、司法書士・弁護士といった専門職が選任されるケースが大半です。

そして、特別代理人が付くと、遺産分割協議は「後見人(親族)+特別代理人(専門職)+他の相続人」という構図で進められることになります。関係者が一時的に増えることで、「家族の話し合いに専門家が入ってくることに抵抗がある」「費用が心配」という方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、特別代理人にも報酬が発生しますが、ご安心ください。報酬は1回限りの協議への関与に対して支払われるものであり、成年後見人のように毎月継続的な費用が発生するわけではありません。

それでも、「家族のことは家族で決めたい」とお考えの方にとっては、専門家が一時的にでも話し合いに加わることに心理的なハードルを感じるかもしれません。特別代理人の関与は、あくまで利益相反を避けるための措置であり、法的には不可欠なものですが、その存在が精神的・感情的な負担に感じられることも理解できます。

このように、たとえ成年後見人に親族が就任したとしても、相続の場面では特別代理人という第三者が関与する可能性があるという点は、ぜひ押さえておきたい重要なポイントです。

2-4. 成年後見人を付けることのデメリット・注意点

成年後見制度を利用することで、判断能力が不十分な相続人がいても遺産分割協議を進めることが可能になります。

しかし一方で、制度の仕組み上、家族には一定の負担や制約が生じることも事実です。ここでは、利用前に知っておきたい4つの主なデメリットについて詳しく解説します。

1. 継続的な費用負担が発生する(※ただし専門家が後見人になるとは限らない)

成年後見人が弁護士や司法書士などの専門職である場合は、毎月2〜6万円程度の報酬が発生します。

また、たとえ親族が後見人に選ばれた場合でも、家庭裁判所が「監督が必要」と判断すれば成年後見監督人(通常は専門職)が選任され、こちらにも月額報酬(1万円~2万円程度)が発生します(もっとも、成年後見監督人が選任されるのは全体の3%程度です)。

後見制度は一度始まると、本人が亡くなるまで原則として継続されるため、後見業務が続く限り報酬や事務処理の負担も続く点に注意が必要です。

ただし、前述したように、誤解してはならないのは、後見人に必ず専門家が選ばれるわけではないという点です。申立て時に親族を候補者として記載し、問題がなければ、実際には約8割のケースでその親族が選任されているという統計もあります。そのため、費用負担の程度は後見人の属性や家庭裁判所の判断によって大きく異なります。

2. 手続きに時間と労力がかかる

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、審理を経て後見人が選任される必要があります。この流れには通常1〜3か月、状況によっては4か月以上かかることもあり、その間は相続手続きが一切進められません。

さらに、申立てには診断書や戸籍謄本、財産目録など多数の書類を準備する必要があり、家庭裁判所とのやり取りにも専門的な知識が求められます。家族だけで手続きを行うのは困難な場合も多く、専門家に依頼する場合には別途サポート費用が発生します。

3. 遺産分割における内容の柔軟性が制限される(※被後見人の法定相続分の確保が原則)

成年後見人には、「本人(被後見人)の利益を最優先に守る」という厳格な義務が課されています。そのため、後見人が参加する遺産分割協議では、被後見人の法定相続分を確保することが事実上必須条件となります。

たとえば、

-

「認知症の母には十分な預金があるから、子どもたちが多めに遺産をもらう」

-

「節税のために配偶者に多く相続させる」

といった家族間の合意があったとしても、被後見人の取り分が法定相続分より少なくなる内容には後見人は基本的に同意できません。

こうした対応は後見人の義務であり、避けることはできません。そのため、結果として遺産は「法定相続割合に沿った、画一的な分配」になりやすく、相続人間で柔軟な調整が難しくなるという制約があります(※この仕組みの詳細は後述します)。

4. 認知症の家族がいる場合に備えるべき4つの生前対策

ここまで見てきたように、相続が発生した後では成年後見制度を使う以外に打つ手がなく、家族に大きな負担がかかる可能性があります。そこで、親や配偶者が認知症になる前に講じておきたい生前対策について解説します。特に「遺言書」の準備は有効な基本対策です。さらに家族信託や任意後見契約といった制度も組み合わせれば、より万全でしょう。ご家庭の事情に合わせ、専門家と相談して検討してみてください。

対策1 「遺言書」~もっとも基本的で有効な対策~

遺言書は、相続対策の中でもっとも基本でありながら、非常に強力な方法の一つです。

あらかじめ「誰に、どの財産を、どのように渡すか」を明確に記しておくことで、被相続人が亡くなったあと、相続人全員で話し合う“遺産分割協議”を省略できるという大きなメリットがあります。

遺言書に従って相続手続きを進めることができるため、相続人の中に認知症などで判断能力に問題のある人がいたとしても、手続きを円滑に進めることができます。たとえば、お父様が「全財産を妻に相続させる」といった内容の遺言を作成していた場合、遺産分割協議を経ることなく、お母様(たとえ認知症であっても)へ自宅や預貯金などの財産をスムーズに名義変更することが可能になります。

遺言書のメリット

-

遺産分割協議が不要になる

相続人全員の合意がなくても、遺言の内容に従って手続きを進められるため、特に認知症の相続人がいる場合に非常に効果的です。 -

「確実に渡したい人」にしっかり遺産を残せる

配偶者や子どもなど、特定の人に確実に財産を引き継がせたい場合には非常に有効です。 -

「遺言執行者」を指定すれば手続きがさらに円滑に

遺言の中で「遺言執行者」(財産の名義変更などを行う人)をあらかじめ指定しておけば、その人が主導して手続きを行えるため、認知症の相続人の関与を最小限に抑えることができます。 -

何度でも書き直しが可能

遺言書は、本人が元気なうちは何度でも内容を修正できます。「とりあえず今の状況で遺言を書いておき、必要に応じて更新する」という柔軟な考え方が広がっています。 -

専門家も推奨する“大認知症時代の新常識”

超高齢社会となった現在では、「とりあえず遺言を残しておくこと」が重要なリスク回避手段として広く認識されています。

遺言書のデメリット・注意点

-

本人の判断能力があるうちにしか作成できない

遺言書は、作成時に「自分の意思をしっかり判断できる状態」でなければなりません。

認知症の進行後では作成が難しく、間に合わないケースもあります。 -

内容によってはトラブルの火種になることも

遺言の内容に偏りがあると、かえって他の相続人の不満を招き、相続争いに発展してしまう可能性もあります。

特に「認知症の相続人を完全に遺産から除く」といった内容は、現実的には困難です。 -

財産を受け取った後の管理まではカバーできない

遺言書はあくまで「誰に財産を渡すか」を決めるものであり、相続人が認知症である場合、その後の財産管理までは対応できません。たとえば「すべての財産を妻に相続させる」という遺言があっても、妻が認知症で財産管理ができない状態であれば、結局は成年後見制度などの別の対応が必要になる可能性もあります。したがって、別途家族信託や任意後見制度の活用を検討することが大切です。

【参考コラム】

対策2 「家族信託」~財産の凍結を防ぎ、柔軟な資産承継を実現~

近年注目されている家族信託(民事信託)は、認知症対策として非常に有効な手段のひとつです。

対策3 「任意後見契約」 ~将来の後見人を自分で決めておく~

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人と契約を結び、財産管理や身上保護などを任せる制度です。この契約は、本人の判断能力がしっかりしている元気なうちに、公正証書によって結びます。

その後、実際に本人が認知症などで判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所に申し立てを行うことで契約が発効します。

発効に際しては、契約で指定した「任意後見受任者」が任意後見人として家庭裁判所から選任され、さらに「任意後見監督人(通常は専門職)」が必ず選ばれ、任意後見人の職務をチェックすることになります。契約が発効すると、任意後見人が本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行えるようになります。法定後見制度と違って、誰を後見人にするかを自分の意思で決められることが、この制度の最大の特長です。

任意後見契約のメリット

-

「誰に託すか」を自分で決められる

たとえば「妻は高齢なので不安、長男に任せたい」といった希望を、本人の意思で事前に形にできるのが大きな魅力です。 -

委任内容を自由に設定できる

財産管理だけでなく、どの範囲の行為を任せるかを細かく決められるため、自分の意思や価値観を反映した支援を受けられます。 -

見ず知らずの専門職に任せずに済む可能性が高まる

法定後見制度では、申立て後に家族ではなく第三者(専門職)が選ばれてしまうこともありますが、任意後見契約を結んでいれば、希望する家族が後見人に選任されることになります。 -

費用を抑えやすい

任意後見人が家族である場合、後見人に対する報酬はかからないので、経済的負担を軽減できます。(※ただし任意後見監督人には一定の報酬が発生します) -

“万が一の保険”として有効

将来の安心を確保する「備え」として、任意後見契約は非常に有効です。家族とよく話し合いながら検討する価値があります。

任意後見契約のデメリット・注意点

-

契約しただけでは効力がない

任意後見契約は、実際に本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所の手続きを経てはじめて効力を発揮します。

契約を結んだからといって、すぐに代理権が与えられるわけではない点に注意が必要です。 -

任意後見監督人が必ず付く

任意後見契約が発効すると、家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任され、後見人の活動内容をチェックする体制が整います。そのため、たとえ家族を任意後見人に選んでいても、家族信託と異なり、完全に家族だけで運用できるわけではありません。 -

遺産分割時には「利益相反」の問題が生じることも

任意後見人が相続人でもある場合、遺産分割協議の場面では「本人の代理人」と「自身の利益」がぶつかる利益相反の関係になるため、任意後見人は協議に参加できません。代わりに任意後見監督人が遺産分割協議に参加することになります。 -

契約書作成と手続きに費用がかかる

任意後見契約は公正証書で結ぶ必要があり、作成には2万円程度の公証役場手数料がかかります。また、任意後見契約の作成を専門家に依頼すれば、専門家の報酬がかかります。さらに、任意後見契約も発効後は監督人報酬(おおむね月1〜2万円程度)も発生します。

このように、任意後見契約は、「将来、もしものときに誰に任せるか」を自分の意思で決めておけるという点で、とても安心感のある制度です。たとえ、実際に判断能力が低下したときに、すぐには後見制度を使う必要がなかったとしても、「備えておく」というだけで家族の精神的負担は大きく軽減されます。

対策4 「生前贈与」 〜前もって財産を分けておくという備え〜

最後に補足的な対策としてご紹介したいのが、「生前贈与」です。

生前贈与とは、その名のとおり、生きているうちに自分の財産を家族などに無償で譲ることをいいます。

たとえば、親が元気なうちに、自宅の不動産を子どもに贈与して名義を移しておくという方法があります。

こうしておけば、将来親が亡くなった際、その不動産はすでに子ども名義となっているため、その財産については相続手続きや遺産分割協議の対象外となり、手続きを大きく簡略化できる可能性があります。

また、相続人の一人が認知症を発症しているようなケースでも、贈与によって相続財産があらかじめ整理されていれば、遺産分割協議の対象が限定され、協議が成立しやすくなるというメリットがあります。

さらに、生前に財産を移転しておくことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができるため、節税効果も期待できる点が生前贈与の大きな魅力です。

生前贈与のメリット

-

高齢の親が認知症になる前に、財産を子や孫へ贈与しておくことで、将来の財産管理における認知症リスクを回避できます。

-

不動産や預貯金などを事前に贈与(分散)しておくことで、遺産分割時の調整負担を軽減できます。

-

相続発生時の財産総額を抑えることができるため、結果的に相続税の節税にもつながる可能性があります。

生前贈与のデメリット・注意点

ただし、生前贈与を行うにあたっては、以下の点に注意が必要です。

-

年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる(※暦年課税を選択した場合)ため、計画的に行う必要があります。大きな金額を一度に移すと税負担が大きくなることもあるため、複数年に分けるなど工夫が求められます。必ず事前に税理士に相談しましょう。

-

贈与の偏りによる相続トラブルのリスクもあります。たとえば、特定の子どもだけに多く贈与すると、他の相続人が「不公平だ」と感じて相続時に遺留分のトラブルにつながるリスクがあります。

-

また、一度贈与した財産は原則として取り戻せません。 将来的に介護費や入院費が必要になった際に、贈与したことを後悔するケースもあるため、生活設計とのバランスを考えることが重要です。

生前贈与は、確かに相続準備の一手段として有効ですが、これだけで認知症によるトラブルや相続手続きを完全に防ぐことは難しいというのが実情です。そのため、遺言書や家族信託といった他の制度と組み合わせて活用することで、全体としてバランスのとれた対策となります。また、安易に実行すると思わぬ贈与税の負担が発生する可能性がありますので、事前に税理士に相談することが重要です。

以上、遺言書・家族信託・任意後見契約・生前贈与という4つの事前対策を紹介しました。ご家庭の事情によって適切な組み合わせは異なりますが、「何も備えない」状態だけは避けるようにしましょう。次に、実際に認知症の相続人がいた相続のケースを2つ、具体的に見てみます。事例から学べる教訓にも注目です。

【比較表】

| 対策手段 | 主な目的・効果 | メリット | デメリット・注意点 | 費用の目安(※) |

| 遺言書 | 遺産分割協議を不要にし、認知症の相続人がいてもスムーズに相続できる | – 相続手続きが迅速に進む | – 判断能力が低下すると作成不可 | 10万円~(財産規模により変動) |

| – 家庭裁判所の手続き不要 | – 財産目録など事前準備が必要 | |||

| – 生前は何度でも書き直し可能 | ||||

| 家族信託(民事信託) | 財産の凍結を防ぎつつ、承継先も自由に指定できる | – 認知症になっても受託者が財産管理可 | – 契約設計が複雑で専門家が必須 | 30~100万円程度(設計内容による) |

| – 遺産分割協議をせずに資産を承継できる | – 信託に含めない財産は対象外 | |||

| – 柔軟な財産設計が可能 | – 信託終了後の管理や税務手続きも必要 | |||

| 任意後見契約 | 判断能力の低下に備え、自分で後見人を指名しておく | – 希望する家族や専門家を指名できる | – 契約時に判断能力が必要 | 契約時:約5~10万円 |

| – 契約内容を自由に設計できる | – 発動後は監督人報酬など継続コストあり |

発動後:月額1万円~2万円(監督人報酬) |

||

| – 遺産分割時は特別代理人が必要になる場合も | ||||

| 生前贈与 | 相続財産をあらかじめ分けてしまう |

– 相続発生前に財産移転できる(認知症リスク回避) |

– 年間110万円を超えると贈与税が課税され(事前に税理士要相談) | 契約書作成:数千円~ |

| – 相続税対策としても活用できる | – 遺留分トラブルのリスクがある | 贈与税:金額に応じて変動 | ||

| – 長期的・計画的な対応が必要 |

6. 【実例】対策がしていなかった事例と対策をしていた事例

事例1:相続人が後見人となり、特別代理人が必要となったケース

Aさん一家のケース:

父親が亡くなり、相続人は母と長男(Aさん)・長女(Bさん)の計3名。母はすでに認知症を患っており、介護施設に入所中でした。認知機能は明らかに低下しており、遺産分割協議に必要な判断能力がない状態でした。

はじめはAさんと長女で「母にはすでに十分な預貯金があるので、父の遺産である自宅不動産は子ども2人で共有したい」と考えていました。しかし、不動産を共有名義にするには相続人全員の合意が必要であり、母が判断能力を失っている以上、このままでは協議が成立しないことに気づきます。

そこで、Aさんが母の成年後見人として申立てを行い、Aさんが家庭裁判所から後見人に選任されました。

ところが、その直後に新たな問題が発生します。

後見人であるAさん自身も相続人であることから、母の代理人として遺産分割協議に参加することが「利益相反」にあたるという問題が生じたのです。

つまり、Aさんが母を代理して協議に参加することは、「自分自身との交渉」に等しくなってしまうため、法律上許されません。これを解消するため、家庭裁判所は“特別代理人”として司法書士(C先生)を選任し、その方が母の代理人として遺産分割協議に臨むことになりました。

協議の場では、子どもたちは「母の生活費はすでに確保されているので、相続財産はなるべく子どもで分けたい」と希望しましたが、特別代理人のC先生は「母の取り分を法定相続分以下に減らすことには同意できない」と主張。最終的に不動産は母・Aさん・長女で法定相続分どおりの共有登記、預貯金も同様に法定割合で分けるという内容で協議が成立しました。

協議成立後は、相続登記や口座の名義変更も完了し、相続手続き自体は無事に終わりましたが、Aさんたちは大きな負担を感じたと言います。

事例1の教訓

このケースでは、認知症の母の後見人としてAさんが就任したことで、結果的に特別代理人の選任という二重の手続きが必要となり、手続きも時間も費用もかかる結果となりました。

Aさんは「最初から父が遺言を遺していてくれれば、こんなに複雑な手続きをしなくて済んだのに…」と話していたそうです。

この経験から、Aさんと長女は「自分たちは子どもに同じ苦労をさせたくない」と考え、それぞれが公正証書遺言を作成し、将来に備えて家族信託契約も結んだといいます。親の相続を通じてトラブルと手間を身をもって体験したからこそ、次世代への備えに真剣に取り組んだ好事例です。

事例2:遺言書と家族信託でスムーズに相続手続きを完了したケース

Xさん一家のケース: 高齢の父親Dさんには、妻と2人の娘(長女Eさん・次女Fさん)がいました。Dさんは生前、公正証書遺言を作成し「全財産を妻と長女Eにそれぞれ1/2ずつ相続させる」と定めていました。というのも、次女Fさんは若年性認知症を患っており将来判断能力が心配だったため、妻と信頼できる長女に多めに遺す内容にしていたのです(※遺留分に配慮し次女にもわずかな預金を遺贈する記載あり)。加えてDさんは、生前に自宅不動産を家族信託の仕組みに入れておきました。受託者は長女Eさんとし、Dさん死亡後はEさんが自宅を管理・処分して、その代金を妻と次女Fさんの生活費に充てる——という内容の信託契約です。

その後Dさんが他界し相続が発生しました。遺言書と家族信託があったおかげで遺産分割協議は一切不要で、Eさんは遺言にもとづき不動産以外の預貯金や有価証券を速やかに名義変更しました。問題の自宅不動産についても、Dさん生前の家族信託契約が効力を発揮し、Eさんが受託者として売却手続きを代理で実行。売却代金は信託口座で管理され、定められた割合で毎月妻と次女Fさんの口座に振り込まれるよう手配されました。仮に遺言や信託がなければ、次女Fさん(相続人)の判断能力が不十分なためスムーズな相続手続きは望めなかったでしょう。成年後見の申立て等が必要になった可能性が高いケースですが、Dさんの生前対策のおかげで、ご家族は煩雑な手続きや争いごとに煩わされることなく相続を終えることができたのです。

事例2の教訓

遺言と家族信託を組み合わせることで、認知症の相続人がいても非常に円滑に資産承継が行えた好例です。特に遺言書の効力は絶大で、遺産分割協議書が不要になるメリットを実感できるでしょう。家族に判断能力の不安な方がいる場合、改めて「元気なうちに遺言を書いておくこと」がいかに大切かがわかります。このケースではDさん自身は認知症ではありませんでしたが、「自分の遺産を受け取る側(娘)が認知症でも困らないように」という新しい視点で対策を講じています。まさに時代に即した相続対策と言えるでしょう。近年はこのように受け取る相続人側の事情まで考慮した遺言が増えてきました。専門家にとっても非常に望ましい傾向であり、「相続人の認知症対策として遺言を遺す」という考え方が今後さらに広まっていくと期待されます。

まとめ:高齢社会では「元気なうちに遺言」が新常識

ここまで、認知症の相続人がいる場合にどのような問題が起こるのか、そしてどんな対策があるのかを見てきました。

最大のポイントは――「本人が元気なうちに、どれだけ準備ができるか」に尽きます。認知症を発症してしまうと、どうしても手続きは複雑になり、家族の負担も費用も増えてしまいます。だからこそ、その前に動くことが何よりも大切なのです。

最優先でおすすめしたいのは「遺言書の作成」

まずぜひ取り組んでいただきたいのが、遺言書の作成です。「まだ早いかな?」「内容が決まらない…」と迷う方も多いですが、“とりあえずの遺言”でも構いません。

遺言書があれば、相続が発生したときに遺産分割協議が不要になるため、

認知症の相続人がいても家庭裁判所の手続きなしに、相続手続きを進めることができます。

もし途中で気持ちや事情が変わっても、遺言は何度でも書き直せます。

実際に、早めに遺言を作成されたご家庭では、相続発生後のトラブルや手続きの遅れが大幅に減っています。

いまや、「家族が認知症になったらどうしよう」という視点から相続対策を考える時代になっています。

遺言+家族信託や任意後見の組み合わせで“万全の備え”を

さらに一歩進んで考えたい方には、家族信託や任意後見契約の活用もおすすめです。

-

家族信託:認知症になっても、信託した財産であれば家族(受託者)が管理・活用できます。

資産が凍結されるリスクを回避しながら、スムーズに承継するための心強い選択肢です。 -

任意後見契約:将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人をあらかじめ後見人に指名しておく制度です。

万一のときも、「誰に任せるか」が自分で選べるので安心です。

これらを遺言と組み合わせることで、「財産をどう残すか」「誰に託すか」「どんなふうに守るか」というすべての観点から、より確実な備えが可能になります。

最後にお伝えしたいこと

相続人に認知症の方がいるケースは、決して他人事ではありません。

家族が高齢になれば、誰にでも起こりうることです。

だからこそ――

「何も起きていない今」のうちに、準備しておくことが何よりも重要なのです。

私たち専門家は、皆さまが安心して相続を迎えられるように、全力でサポートしています。

将来の不安を小さくし、家族の時間を守るためにも、“今できる一歩”を踏み出してみませんか?

きっと、「あのとき備えておいてよかった」と思える日が来るはずです。

コメント